СТРАТЕГИЯ

социально-экономического развития

Республики Татарстан до 2030 года

ПРЕДИСЛОВИЕ.

СПЕЦИФИКА ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года (далее –Стратегия) разработана по поручению Президента Республики Татарстан в 2013-2015 гг. Нормативно-правовой основой разработки явились федеральный закон №172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.14 (ФЗ-172) и закон Республики Татарстан «О стратегическом планировании в Республике Татарстан» (находится в процессе принятия). А также такими документами, как послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», Концепция создания территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам», а также в других долгосрочных отраслевых стратегиях, концепциях и доктринах, принятых и утвержденных на федеральном уровне. Понятия и термины используются в Стратегии в соответствии с названными законами.

Разработка велась с учетом самых современных исследований и теорий, с привлечением ведущих российских и зарубежных специалистов и мирового опыта. Были учтены и преодолены многие недостатки, типичные для регионального стратегирования в других субъектах федерации.

Примененный в Республике Татарстан подход к созданию Стратегии отличают следующие особенности.

- Формирование международного консорциума консультантов, объединившего организации с лучшими компетенциями в своей сфере и обеспечившего всестороннюю проработку Стратегии, включая проведение специальных исследований.

- Беспрецедентный масштаб открытости и коммуникаций стейкхолдеров, позволивший вовлечь через рабочие встречи, интервью, совещания, проектные семинары и сессии всех заинтересованных участников. Работало 13 проектных площадок – отраслевых, территориальных и по направлениям конкуренции. На специальном сайте http://tatarstan2030.ru оперативно размещались отчеты, проблемные записки, проекты документов, экспертные мнения. За полтора года разработки проведено более 40 мероприятий, в которых участвовали 2500 чел.

- Совмещение концептуального и операционального уровней. Наряду с выработкой базовых принципов и идей развития и формулированием крупных флагманских проектов, выполнена огромная работа по сбору и анализу первичной информации с проведением обследования предприятий, что позволило конкретизировать предложения до детальных мер и инвестиционных проектов.

- Глубокая проработка пространственных аспектов развития, что позволяет заполнить концептуальный и временной разрыв между документами социально-экономического и территориального планирования.

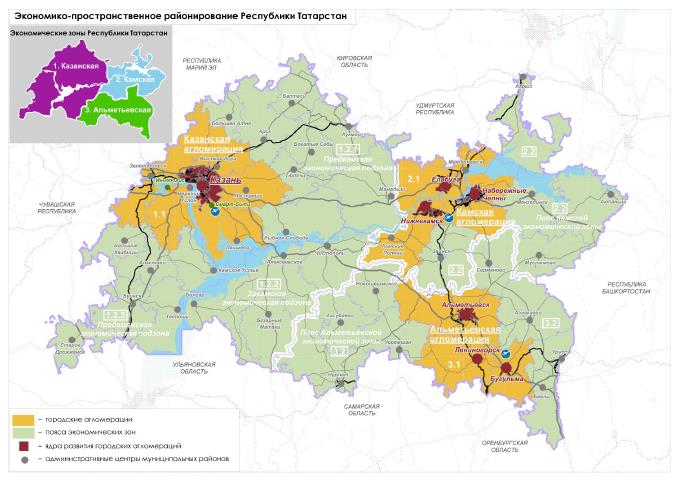

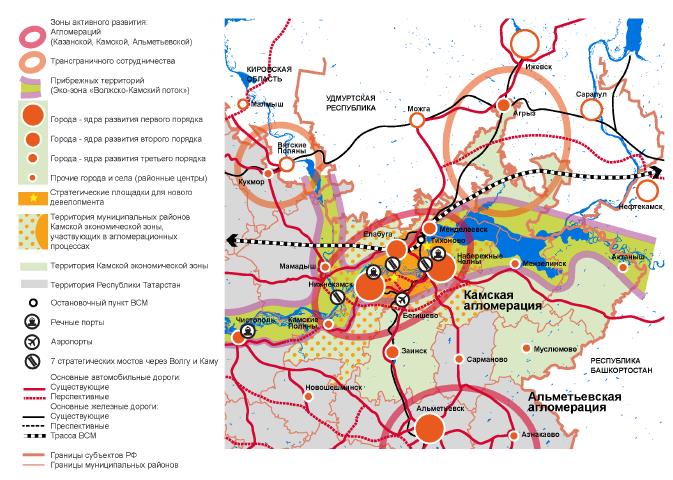

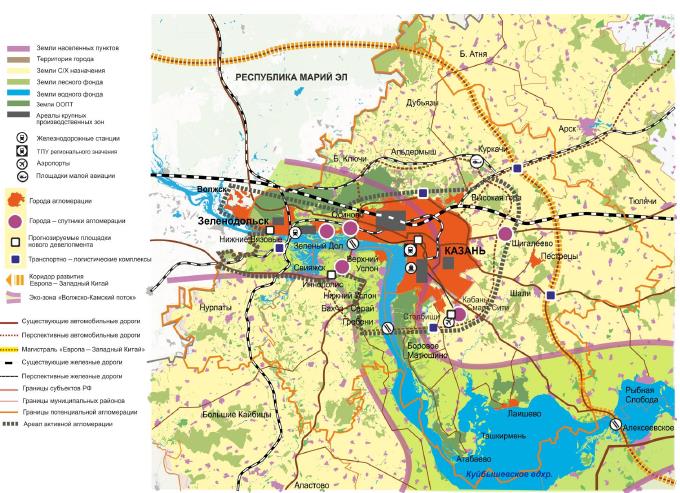

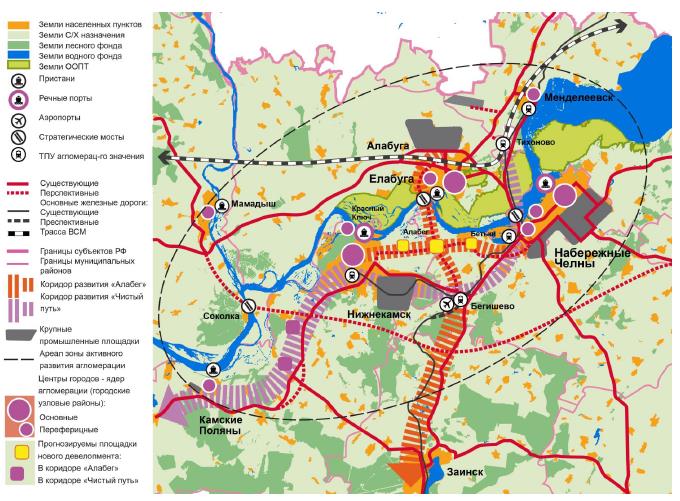

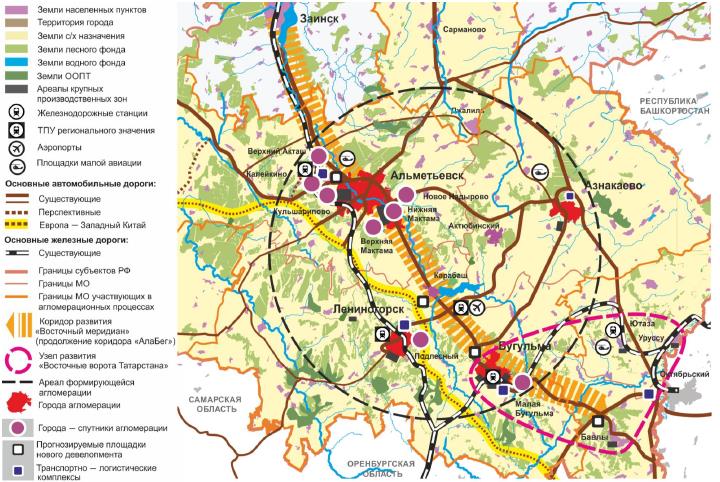

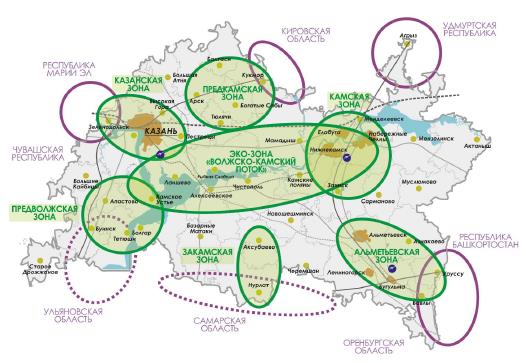

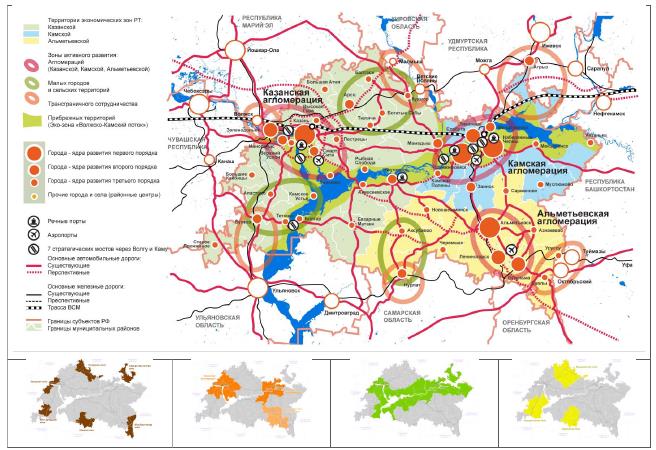

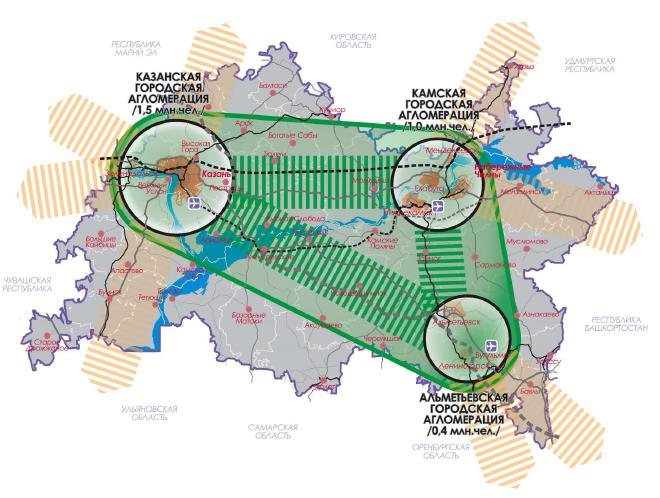

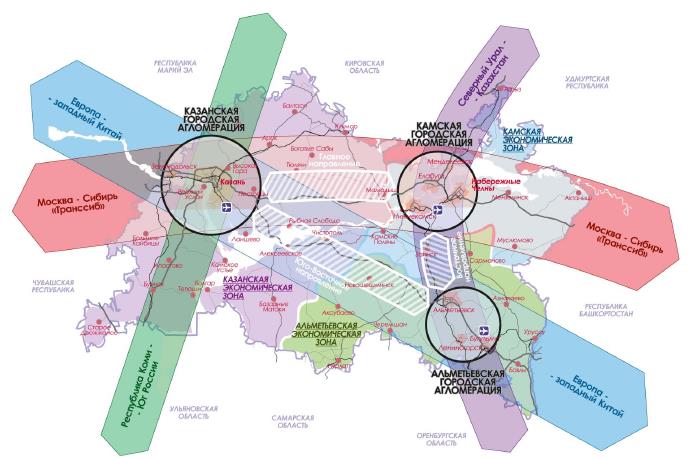

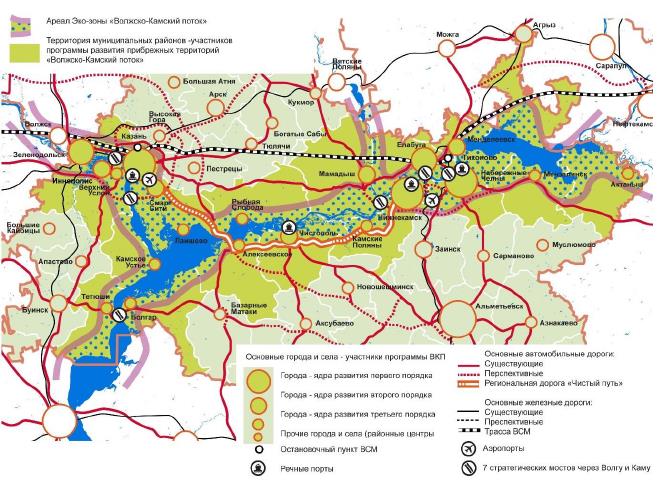

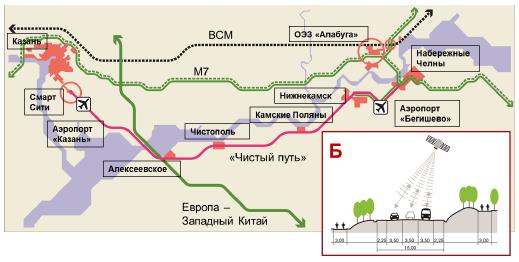

- Создание нового набора терминов для описания будущего республики и представления ее на мировом уровне (полюс роста «Волга-Кама», Волго-Камский метрополис, Казанская, Камская и Альметьевская экономические зоны и агломерации, экозона «Волжско-Камский поток», татарстанская технологическая инициатива, кластерная активация, модель «Татарстан 7+5+3» и др.)

- Совмещение в едином процессе разработки Стратегии и документов, обеспечивающих ее реализацию – Плана мероприятий по реализации Стратегии и республиканских госпрограмм. Учет действующей и проектируемой системы субъектов управления, тесная интеграция в разработку министерств РТ, особенно на стадии формирования Плана мероприятий по реализации Стратегии и госпрограмм РТ.

- Совмещение разработки Стратегии и формирования новой системы стратегического планирования на основе ФЗ-172, установившего переходный период до 1 января 2017 г. Вероятность обновления и переформатирования Стратегии в 2016-2017 гг. с учетом готовящихся методических рекомендаций Минэкономразвития РФ.

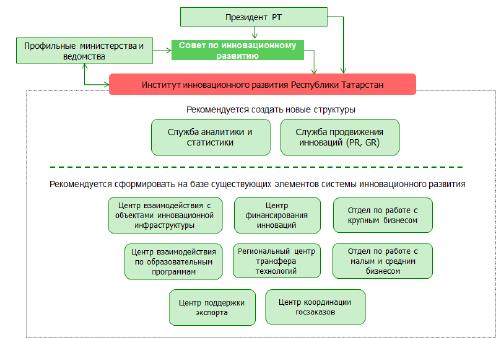

- Внимание к вопросам управления реализацией: разработка предложений по созданию системы республиканских институтов развития, структуры для мониторинга выполнения Стратегии, органов управления развитием городских агломераций.

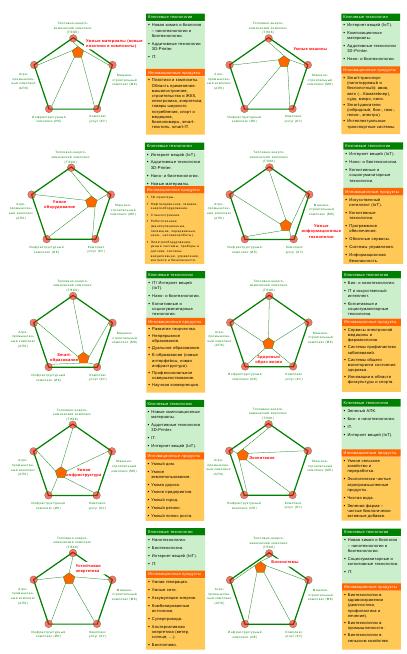

Методическая особенность подхода – использование специально разработанной интегрирующей схемы – модели «Татарстан 7+5+3», задающей логику стратегического анализа, целеполагания и построения системы управления, ориентированную на рост конкурентоспособности региона и его предприятий. Модель отражает базовую идею – участие Татарстана в борьбе за лидирующие позиции в мировой межрегиональной конкуренции полюсов роста, в которых развиваются конкурентоспособные экономические комплексы и кластеры, создаются условия для привлечения и удержания капиталов (рис.).

Рисунок – Татарстан в глобальной конкуренции (модель «Татарстан 7+5+3»).

Примечание. Модель является конкретизацией более общей методики «AV Region Galaxy Model», разработанной AV Group, на основе развития подходов классиков теории межрегиональной и глобальной конкуренции и территориального развития Ф. Перру, М. Портера, Й. Шумпетера и др.

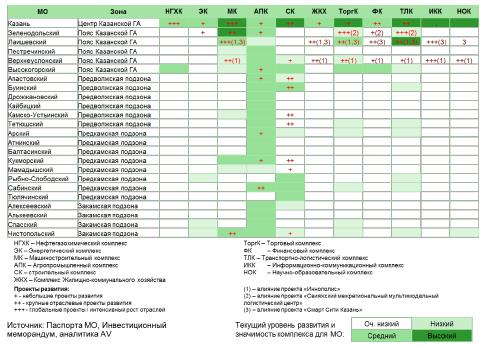

Модель совмещает два уровня рассмотрения региона: внешний, отражающий конкурентные позиции Татарстана относительно других регионов в разрезе семи направлений межрегиональной конкуренции, и внутренний, описывающий структуру пяти базовых экономических комплексов (с выделением в каждом кластеров и проектов развития) в разрезе трех экономических зон, формирующихся вокруг трех городских агломераций. Семь направлений конкуренции могут быть интерпретированы и применительно к бизнесу (предприятиям, хозяйственным комплексам), и применительно к региону, что делает модель удобным инструментом изучения и описания взаимосвязанных процессов –конкуренции регионов и предприятий (табл.).

Таблица – Цели семи направлений конкуренции регионов/предприятий

|

Название направления (регион/предприятие) |

Региональный уровень |

Уровень предприятия |

|

Рынки продукции и услуг |

Конкурентоспособность региональных отраслей специализации на их рынках. Лучшие условия для продвижения продукции местных предприятий на внешние рынки |

Объем продаж и доля рынка |

|

Институты/Управление |

Качество частных, государственных и государственно-частных институтов и механизмов управления. Высокий уровень развития предпринимательства. Понятный доступ к административным ресурсам |

Эффективное внутрифирменное управление |

|

Человеческий капитал/Персонал |

Лучшие условия для привлечения и удержания носителей человеческого капитала. Высокое качество социальных услуг |

Мотивированные, квалифицированные сотрудники |

|

Инновации и информация/Технологии |

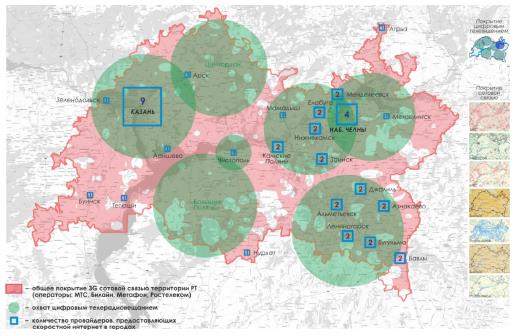

Лучшая экосистема инноваций. Высокое качество телекоммуникационной инфраструктуры |

Разработка и приобретение передовых технологий и новых продуктов |

|

Природные ресурсы/Сырье |

Обеспечение лучших условий доступа к природным ресурсам при сохранении экологического благополучия |

Доступ к сырью и земельным ресурсам |

|

Реальный капитал/ Материальные активы |

Высокое качество физической инфраструктуры и пространства, привлекающее бизнес и население |

Обеспеченность и эффективное использование основных фондов |

|

Финансовый капитал |

Условия для развития финансовых институтов. Лучшие инструменты привлечения внешних инвестиций. Эффективное вложение федеральных и региональных инвестиций |

Обеспеченность и эффективное использование финансовых ресурсов |

Поскольку прямое измерение и сравнение регионов по направлениям межрегиональной конкуренции зачастую затруднено, используются соответствующие показатели деятельности

предприятий (экономических комплексов), исходя из гипотезы, что достижения предприятий являются следствием и созданных в регионе общих условий.

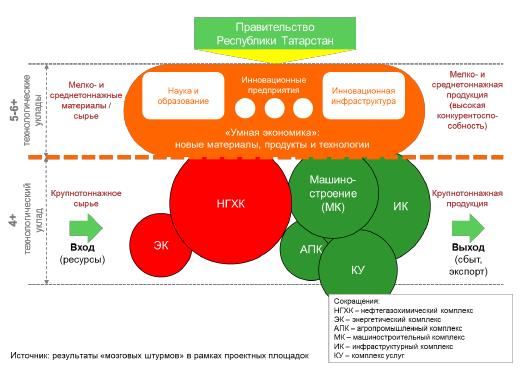

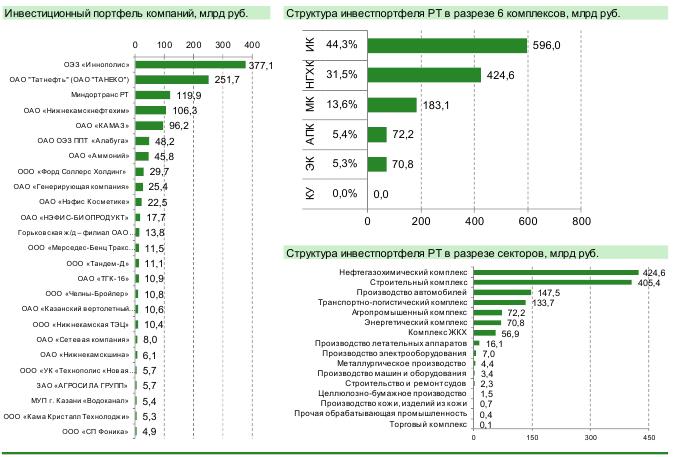

Внутренняя структура социально-экономического комплекса Республики Татарстан описывается моделью «Татарстан 7+5+3» и отражается соответствующим набором статистических показателей следующим образом:

- республика в целом;

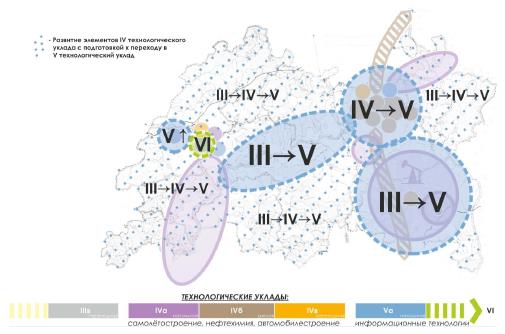

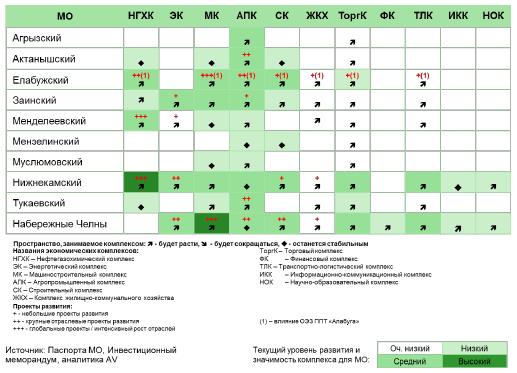

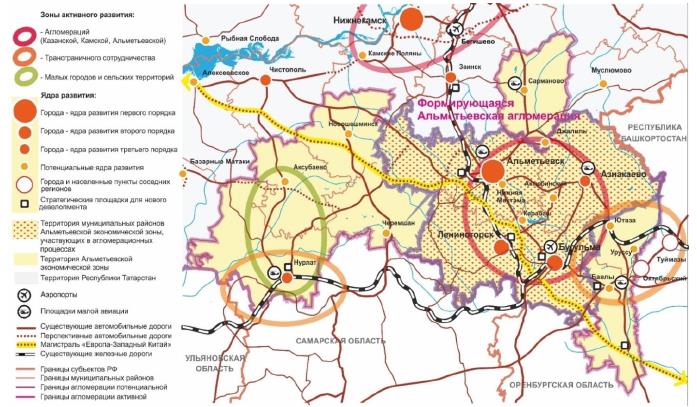

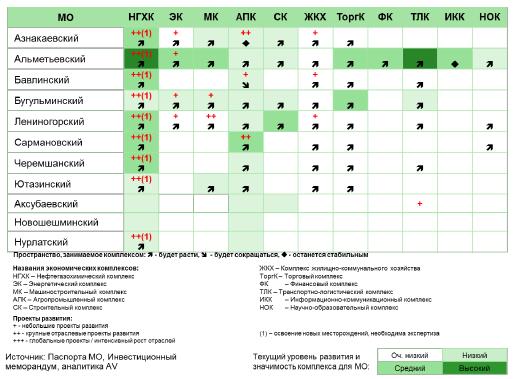

- три экономические зоны: Казанская, Камская и Альметьевская;

- пять базовых экономических комплексов: три производственных (топливно-энерго-химический комплекс, комплекс обрабатывающей промышленности, агропромышленный комплекс) и два обеспечивающих (инфраструктурный комплекс и

комплекс услуг), которые детализируются до 12-ти и далее до 64-х подкомплексов и отраслей; - межотраслевые кластеры;

- меры и проекты, обеспечивающие реализацию поставленных экономических и

социальных целей.

1.1.1 Глобальные тенденции мирового развития

Мы стоим на пороге нового мира. Это мир стремительно меняющихся технологий и предпочтений людей, мир существенно большей волатильности и неопределенности в экономике, мир усиления конкуренции со стороны совершенно новых участников рынка, мир более требовательного регулирования и снижающейся рентабельности бизнеса. Мир, в котором человек становится ключевым активом. Мир, в котором конкуренция перемещается с макроуровня (конкуренция между государствами) на мезоуровень (конкуренция между полюсами роста).

В настоящее время существуют следующие основные глобальные тенденции и факторы развития мировой экономики, которые необходимо учитывать при разработке долгосрочных стратегий развития (тенденции сгруппированы по семи направлениям конкуренции).

Рынки продукции и услуг

- Ускорение темпов изменения мира, обуславливающее ускорение процесса

«творческого разрушения» – постоянного переосмысления предпринимателями путей

развития в соответствии с новыми вызовами и возможностями, ведущего к удалению

устаревших и нежизнеспособных элементов и к обновлению экономических структур. - Переход на модель устойчивого развития (Sustainable Development), когда

удовлетворение потребности настоящего времени проходит без ущерба для

потребностей будущих поколений. - Существенный рост населения Земли – за счет роста населения стран Азии, Африки и

Латинской Америки (согласно прогнозам до 10 млрд чел. к 2030 г.). - Удержание позиций лидеров роста развитыми странами, преимущественно входящими

в «Группу двадцати» (G20), а также быстро развивающимися странами, входящими в

BRICS+11 и Growth Markets: Филиппины, Египет, Нигерия, Турция, Вьетнам,

Пакистан, Иран, Бангладеш, Малайзия, Сингапур, Гонконг, Тайвань. - Формирование новых регионов – полюсов роста за счет сочетания усиления глобальной конкуренции и активного развития международной кооперации.

- Смещение центра экономической активности в Азию: Азия во главе с Китаем и Индией становится мировым центром производства и потребления с противоречивой тенденцией, возникшей в последующие годы возврата производственного капитала в развитые страны.

- Глобальный рост среднего класса с одновременным ростом поляризации доходов во всем мире: увеличение в развивающихся странах численности населения, относимого к среднему классу при снижении числа людей, живущих за чертой бедности.

- Широкое распространение идеологии общества массового потребления и увеличение

среднедушевого уровня потребления ресурсов. При этом, однако, формируется и слой

людей «устойчивого» потребления, сознательно ограничивающих свои потребности. - Использование санкций как инструмента экономической политики.

- Появление новой отрасли цифровизации, которая также выступает инструментом развития других отраслей.

- Дальнейший рост рынка услуг (лидерами являются развитые страны). Рост рынка

медицинских услуг, связанный с глобальным старением населения. Рост рынка

образовательных услуг, вызванный увеличением спроса новой экономики на

высококвалифицированных специалистов и широким применением в образовании

информационно-коммуникационных технологий. - Существенный рост внутренних рынков развивающихся стран, вызванный ростом

благосостояния населения крупных развивающихся экономик. - Увеличение доли женщин и пожилых людей в качестве основных потребителей

товаров и услуг.

Институты

- Ускорение темпов изменения мира, обуславливающее ускорение процесса «творческого разрушения» – постоянного переосмысления предпринимателями путей развития в соответствии с новыми вызовами и возможностями, ведущего к удалению устаревших и нежизнеспособных элементов и к обновлению экономических структур.

- Возникновение глобальной многополярной системы за счет расширения региональных блоков и возрастания относительной власти негосударственных субъектов – транснациональных корпораций, кланов, религиозных организаций и др.

- Усиление роли «Группы двадцати» (G20) как ведущего форума международного сотрудничества по наиболее важным политическим, экономическим и финансовым вопросам.

- Снижение степени доминирования Запада в глобальных системах международного сотрудничества, таких как ООН, МВФ и Всемирный банк, а также обновление данных институтов в целях повышения эффективности их деятельности.

- Повышение открытости власти – движение к Открытому правительству.

- Увеличение влияния гражданского общества в связи с ростом среднего класса и сокращением числа людей, живущих за чертой бедности.

- Признание значения качества институтов как одного из важнейших факторов конкурентоспособности стран и регионов.

- Переход от жестких систем управления к «живым», динамично реагирующим на внешние и внутренние воздействия на основе гармоничной институциональной среды. Спрос на новые системы стратегического управления, включающие механизмы повышения конкурентоспособности и инструменты финансово-экономического моделирования развития.

Человеческий капитал

- Выход человеческого капитала на первое место среди долгосрочных факторов развития будущей экономики (по сравнению с природно-ресурсным, реальным и финансовым капиталом).

- Ускорение темпов роста индивидуальных возможностей. Человек становится субъектом глобального мира, являясь саморазвивающимся, мобильным активом.

- Рост числа компаний, функционирующих вокруг таланта конкретного человека.

- Рост производительности труда за счет увеличения его технической вооруженности и развития методов и технологий повышения эффективности.

- Повышение качества образования, обусловленное изменением условий труда в связи с применением новых технологий и возможностями широкого использования в образовании информационно-коммуникационных технологий.

- Размывание границ между частной жизнью людей и работой.

- Снижение роли расстояния в качестве сдерживающего фактора сотрудничества.

- Возрастание роли религиозных ценностей и институтов.

- Снижение младенческой смертности.

- Рост числа людей с избыточным весом.

- Постепенный перехват женщинами менеджерских функций во власти и бизнесе.

- Глобальное старение населения (особенно в развитых и быстро развивающихся странах. Фактор «Замедление взросления нового поколения» (синдром «Питера Пена»). Создание условий для работы людей старших возрастов.

- Возвращение части богатых и образованных граждан развивающихся стран на родину, что будет способствовать повышению конкурентоспособности развивающихся экономик.

- Усиление трудовой миграции населения из бедных стран (регионов) в более богатые (в том числе – увеличение ежегодного уровня чистой иммиграции в развитых странах, компенсирующее сокращение численности трудоспособного населения). Регионы-доноры: Африка, развивающиеся страны Азии, Латинская Америка и СНГ; регионы-реципиенты: Северная Америка, Европа, в меньшей степени – Ближний Восток и развитые страны Азии.

Информация и технологии

- Увеличение значения инноваций и модернизации как базовых инструментов экономического развития при снижении влияния многих традиционных факторов роста (исчерпание потенциала ресурсной модели экономического развития, базирующейся на доиндустриальных отраслях и акценте на низкой стоимости производственных факторов: рабочей силы, топлива, электроэнергии).

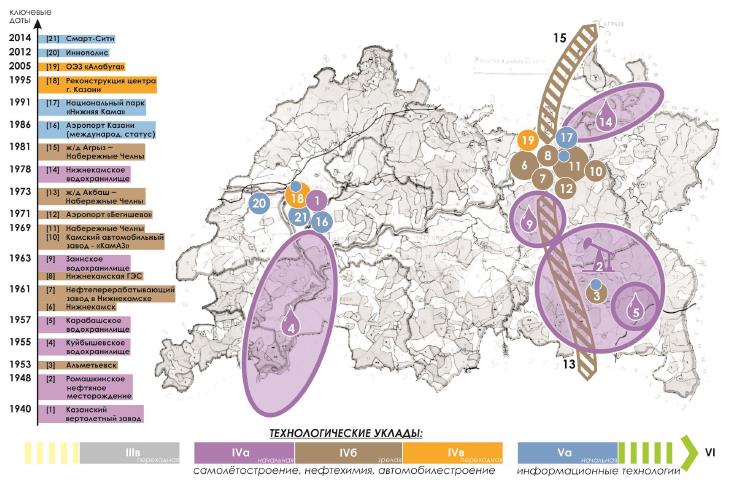

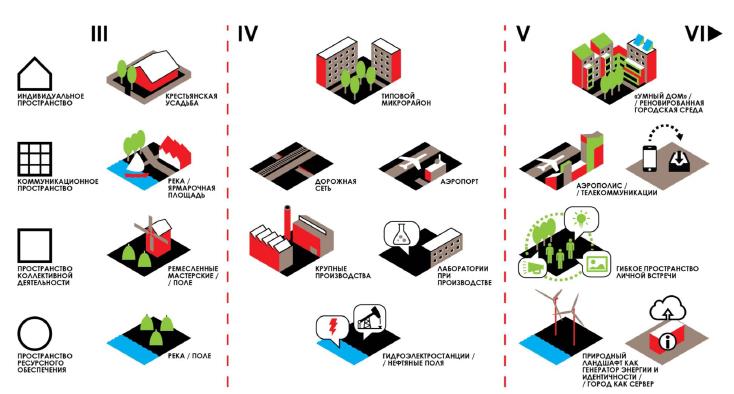

- Дальнейшее закрепление пятого технологического уклада (в основе которого лидерство информационных технологий) с переходом на развитие шестого (лидерство нано- и биотехнологий), а в последствии и седьмого технологического укладов (лидерство когнитивных технологий).

- Активное развитие прорывных технологий:

- искусственный интеллект (развитие науки и технологий создания интеллектуальных машин и компьютерных программ, взаимодействующих на основе технологий «интернет вещей» / «всеобъемлющий интернет», и расширение их возможностей);

- нанотехнологии; биотехнологии;

- информационные технологии; когнитивные технологии;

- социогуманитарные технологии;

- аддитивные технологии (3D-Printer).

- Постепенное смещение технологического центра с Запада на Восток и Юг (при сохранении лидерства за США) вследствие активного переноса технологического уклада современной экономики, сложившегося в развитых странах, в развивающиеся страны. Реиндустриализация в США, в ходе которой многие американские компании возвращают производство из развивающихся стран.

- Увеличение расходов на исследования и разработки.

- Кратный рост объема информации. Портативность глобальных знаний.

- Развитие глобальных социальных сетей и усиление их роли во всех сферах общественной жизни.

- Растущая роль краудсорсинга.

- Развитие средств оперативного автоматизированного перевода информации на другие языки, что сотрет языковые границы между людьми и существенно повысит эффективность общения.

- Расширение космических программ.

- Развитие новых технологий в области здравоохранения и геномики, которые могут обеспечить снижение уровня распространения опасных заболеваний и увеличение продолжительности жизни.

- Интеллектуализация экономики: развитие «умных» и экологически чистых технологий, создание «умных» сред, «умных» систем и «умных» производств: транспортных систем, систем энергоснабжения, производственных систем, домов, магазинов, городов и др.

- Глобальная синхронизация в сфере передовых отраслей промышленности.

- Увеличение скорости обратного инжиниринга (анализ продукта, который успешно вышел на рынок, изучение его структуры, дизайна, технологии и способов производства) вследствие эволюции компьютерных и информационных сред и систем, а также совершенствования ноу-хау в сфере менеджмента. Повышение реализуемости модели, предполагающей при появлении на рынке нового продукта его немедленный анализ и выпуск аналога с меньшими издержками в целях выигрыша рыночной доли.

- Развитие «зеленой» экономики – экономики с низкими выбросами углеродных соединений, эффективно использующей ресурсы и отвечающей интересам всего общества (снижение масштабов негативного влияния на природную среду, а также повышение конкурентоспособности развитых экономик за счет сокращения зависимости от углеводородного сырья и его доли в стоимости конечного продукта).

- Детальная и системная разработка эффективных ресурсо- и энергосберегающих технологий.

Природные ресурсы

- Обеспеченность мировой экономики подтвержденными запасами основных промышленных минералов на ближайшие 30-50 лет.

- Увеличение спроса на энергоносители, пищу и чистую пресную воду, вызванное продолжающимся экономическим ростом в сочетании с общим приростом населения и ростом среднего класса. Усиление дефицита указанных ресурсов.

- Сохранение доминирующего значения ископаемого топлива в качестве источника первичной энергии (обеспечение более чем трех четвертей потребления энергии к 2030 году). Постепенный переход от использования нефти к использованию природного газа, угля и других заменителей.

- «Сланцевая революция» в энергетике (экономически эффективная промышленная добыча сланцевых углеводородов), которая позволила предположительно на 2-3 десятилетия отодвинуть угрозу исчерпания экономически оправданных ресурсов нефти и газа и продлила преимущественно углеводородный характер мировой энергетики. Изменение мирового энергетического ландшафта и перспективных торговых потоков энергоресурсов, прежде всего в части перераспределения потоков сниженного природного газа (СПГ). При несущественном изменении рынков энергоресурсов заметно перераспределится соотношение сил ведущих участников, а некоторые глобальные игроки смогут получить дополнительные возможности влияния. При этом в случае успешного развития добычи сланцевых углеводородов странами Северной Америки (осложненное жесткими экологическими стандартами) и Китаем, обладающими наибольшими их запасами, возможно частичное вытеснение России с традиционных энергетических рынков. Вместе с тем, перспективы развития добычи сланцевых углеводородов и степень ее влияния на мировой энергетический рынок зависят от динамики мировых цен на нефть в прогнозный период, а также от уточнения оценки запасов сланцевых углеводородов основными игроками (США, Китай). Ограничения обусловлены высокой себестоимостью добычи, низким коэффициентом извлекаемости ресурсов и высокими экологическими рисками.

- Рост альтернативной энергетики, возобновление источников энергии.

- Постепенное глобальное изменение климата, которое обострит дефицит ряда ресурсов (пресная вода, плодородные почвы), но повысит доступность значительных запасов топливно-энергетических ресурсов, имеющихся на севере России и Канады, а также на континентальном шельфе в Арктике.

- Рост объема вредных выбросов в окружающую среду и увеличение объема бытовых и промышленных отходов, стимулирующие внедрение рационального природопользования и безотходных и экологически чистых технологий.

- Увеличение темпов освоения ресурсов Мирового океана.

Реальный капитал

- Урбанизация: при сохранении текущих тенденций к 2030 году до 60% населения мира будет жить в городах.

- Рост влияния качества инфраструктуры и пространства в целом на выбор региона для жизни, развития и инвестирования.

- Перестройка энергетической инфраструктуры (в целях перехода на использование природного газа, угля и альтернативных источников энергии).

- Развитие «бесшовного транспорта» и эффективной логистики. Реинжиниринг существующих транспортных систем и их системная интеграция в соответствии с изменением концепций мобильности. Развитие мультимодальных транспортных систем на основе интеграции перемещений и путешествий с интеллектуальными технологиями, обеспечивающей новое качество индивидуальной мобильности.

Финансовый капитал

- Ужесточение межстрановой и межрегиональной конкуренции за лучших инвесторов, путем создания максимально благоприятных условий для ведения бизнеса, жизнедеятельности и отдыха.

- Возрастание роли прямых инвестиций как ключевого фактора трансфера знаний и технологий. Рост рынка акционерного и долгового капитала, рост кредитного рынка.

- Расширение применения инструментов финансирования на принципах государственно-частного партнерства.

- Рост долговой нагрузки в развитых странах и проблема «глобальных дисбалансов» (ситуация, когда суверенные заемщики являются эмитентами валюты, в которой выдан кредит).

- Увеличение дефицита сбережений в глобальной экономике (недостаток длинных пассивов при сохранении спроса на длинные деньги), вызванное, в том числе, уменьшением ресурсов пенсионных фондов в связи с потерями активов во время финансового кризиса и уменьшением количества работающих на одного пенсионера.

- Увеличение доли инвестиций, осуществляемых за счет государства и внешних инвесторов.

- Постепенное снижение значения американского доллара в качестве уникальной ключевой мировой валюты.

1.1.2 Макроэкономический прогноз

Построение прогноза на долгосрочную перспективу связано с высокими рисками неопределенности, обусловленными тем, что за длительный период могут произойти политические и/или экономические события, в корне меняющие ситуацию на мировом рынке.

«Прогноз экономического развития стран мира на период 2015-2028 годов: международные сравнения», подготовленный Британским центром экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business Research, 2014), предлагает следующее видение развития ключевых экономик мира:

- К 2028 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой в мире, но это произойдет не ранее 2022 г., поскольку США по-прежнему будут наращивать экономику, а темпы роста китайской экономики уменьшатся.

- К 2028 году Индия станет третьей по величине экономикой мира, обогнав при этом Японию. ВВП Индии превысит 6,5 трлн.долл. США, тогда как объем японской экономики, которая займет четвертое место в рейтинге, составит 6,4 трлн.долл. США.

- Бразилия обгонит Великобританию и Германию и станет пятой по величине экономикой мира. Германия и Великобритания к 2028 году займут шестое и седьмое места в рейтинге. При этом Великобритания к 2030 году обгонит Германию и станет крупнейшей экономикой Европы. Согласно прогнозу, к 2028 году ВВП Великобритании вырастет до 4,3 трлн долл. США, а экономика Германии – до 4,4 трлн. долл. США.

- Россия к 2028 году останется на восьмом месте в рейтинге крупнейших экономик с ВВП в размере 4,1 трлн. долл. США. В 2018 году стране удастся подняться на шестое место, но затем Россия снова опустится на восьмую строчку, которую она занимает и сейчас.

- Экономика Турции к 2028 году может стать одной из крупнейших в Европе с показателем ВВП 3,4 трлн. долл. США, обогнав Францию и Италию.Долгосрочный прогноз развития мировой экономики, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации на основе макроэкономических прогнозов национальных и международных экономических организаций, включает следующие основные положения (табл. 1.1):

- В период 2014-2030 годов динамика мировой экономики будет постепенно замедляться под влиянием факторов ожидаемого сокращения прироста населения, а вклад производительности труда не компенсирует факторы сдерживания роста. В результате рост мировой экономики составит в среднем за период 2014-2030 годов 3,4%, что заметно ниже темпов роста в 1995-2010 годов (на уровне 4%).

- В 2030 году объем мировой экономики увеличится по сравнению с 2014 годом в 1,7 раза.

- В долгосрочной перспективе повышается роль демографического барьера роста. Это будет значительно сдерживать возможности экономического развития.

- В базовом сценарии предполагается, что экономика развитых стран в 2014- 2030 годах будет расти в среднем на 2,2% в год. При этом удельный вес стран Еврозоны, США и Японии в общем объеме мировой экономики снизится с 33% в 2013 году до 25% в 2030 году.

- Рост экономики США будет оставаться достаточно высоким. В 2014-2030 годах экономика будет расти в среднем на 2,2% в год. При этом с середины второго десятилетия XXI века ожидается волна замедления роста численности населения в трудоспособном возрасте. Рост производительности труда в США в прогнозный период будет опираться на рост инвестиций и увеличение нормы сбережения. К 2030 г. динамика производительности приблизится к 2% траектории роста.

- Более сильные демографические ограничения, обусловленные тенденцией старения населения Еврозоны, будут сдерживать рост европейской экономики: среднегодовые темпы роста за период 2014-2030 годов не превысят 1,5%. Среднегодовой темп роста экономически активного населения существенно сократится: с 0,8% в среднем за период 1991-2010 годов до 0,1% за период 2014- 2030 годов. Рост экономики будет обеспечен ускорением роста производительности труда в среднем на 1,0–1,2 %.

- Замедление прироста и старение населения будут сдерживать экономический рост и в развивающихся странах.

- Рост экономики Китая в период до 2030 года замедлится и составит в среднем 5,5% в год по сравнению со среднегодовым ростом на 10% в 1980-2010 годах. Уникальная демографическая ситуация, являвшаяся преимуществом Китая, будет постепенно превращаться в сдерживающий фактор развития. В то же время, учитывая относительно невысокий базовый уровень, среднегодовые темпы роста производительности труда будут существенно выше, чем в развитых странах: на уровне 5% в среднем за год.

- Индия и Бразилия до 2030 году сохранят хороший потенциал роста занятости с темпом в среднем около 1,4% в год. К 2030 году занятость в Индии может приблизиться к уровню Китая. В среднем за период 2014-2030 годов рост экономики Индии прогнозируется на уровне 5,9%, а в целом динамика стран БРИК прогнозируется с темпом 5%.

- Экономический глобальный рост будет достигнут главным образом за счет развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии, на долю которых за период 2013-2030 годов будет приходиться более 40% всего мирового роста. Суммарно экономики этих двух стран в 2010 году обеспечили 20% мирового выпуска, в 2020 году их размер будет более 25 % от мирового ВВП, а к 2030 году – превысит 30%.

- Несмотря на замедление роста в развивающихся экономиках, разрыв в уровне доходов между ними и развитыми странами будет сокращаться. Если в Китае и Индии в 2013 году ВВП по паритету покупательной способности на душу населения составил соответственно 22% и 10% от уровня США, то в 2020 году этот показатель увеличится соответственно до 30% и 12%. К 2030 году в Китае и Индии ВВП на душу населения от уровня США составит 40% и 18%.

Таблица 1.1 – Темпы прироста мировой экономики (по информации Министерства экономического развития Российской Федерации), %

|

Регион /показатель |

2012 |

2011- 2015 |

2016- 2020 |

2021- 2025 |

2026- 2030 |

2030/2014, раз |

|

Мир |

3,4 |

3,6 |

3,9 |

3,4 |

3,2 |

в 1,7 |

|

США |

2,3 |

2,2 |

2,5 |

2,0 |

2,1 |

в 1,4 |

|

Доля США в мире* |

16,6 |

16,3 |

14,5 |

14,4 |

13,5 |

|

|

Еврозона |

-0,7 |

0,6 |

1,6 |

1,6 |

1,5 |

в 1,3 |

|

Доля Еврозоны в мире* |

12,7 |

12,3 |

10,9 |

9,9 |

9,0 |

|

|

Япония |

1,5 |

1,0 |

1,0 |

0,9 |

0,8 |

в 1,2 |

|

Доля Японии в мире* |

4,7 |

4,6 |

4,0 |

3,5 |

3,1 |

|

|

Китай |

7,7 |

7,8 |

6,4 |

5,1 |

4,2 |

в 2,3 |

|

Доля Китая в мире* |

15,2 |

15,6 |

17,1 |

20,0 |

21,2 |

|

|

Примечание: * По паритету покупательной способности. |

||||||

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает базовую траекторию экономического роста в 2014-2030 годов на уровне 102,2% (табл. 1.2).

Таблица 1.2 – Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011-2030 годы (среднегодовые темпы прироста, %)

|

Показатель |

2011- 2015 |

2016- 2020 |

2021- 2025 |

2026- 2030 |

2014- 2030 |

|

Валовой внутренний продукт |

1,6 |

1,3 |

3,2 |

3,3 |

2,2 |

|

Промышленность |

1,4 |

2,3 |

3,2 |

3,2 |

2,5 |

|

Инвестиции в основной капитал |

1,4 |

3,4 |

6,2 |

3,8 |

3,3 |

|

Реальная заработная плата |

1,6 |

2,8 |

2,7 |

2,8 |

2,0 |

|

Оборот розничной торговли |

2,0 |

0,5 |

2,7 |

2,9 |

1,4 |

Для достижения более значительных темпов роста необходимо принципиальное изменение экономической модели, структуры экономики и институтов. Ключевая роль в развитии экономики отводится частным инвестициям. Задача государства – помочь частному инвестору сделать выбор в пользу инвестиций, создав такой продукт, который обеспечил бы заемщика финансированием (в частности, речь идет об использовании инструмента рефинансирования под инвестиционные проекты). В качестве инструментов активизации экономического роста рассматривается также выведение малого бизнеса из сферы антимонопольного регулирования и финансирование приоритетных инвестиционных проектов из Фонда национального благосостояния России.

Существует высокая вероятность ухудшения среднесрочных прогнозов, обусловленная снижением мировых цен на нефть, ослаблением рубля и ростом инфляции на фоне углубления геополитического кризиса, вызванного событиями в Украине, и усложнения экономической ситуации в российской экономике.

Одним из важных условий реализации Стратегии является контекст глобальных трендов, которые складываются в мире. За прошедшие 3 года со дня принятия Закона об утверждении Стратегии произошли существенные изменения. В частности, происходит определенное размывание сложившихся в прошлые годы в рамках глобализационных процессов международных институтов, таких как ВТО, ЕС и т.д. Они в настоящее время подвергаются существенной эрозии. Это проявляется в новой протекционистской политике, проводимой, прежде всего, США, путем введения новых пошлин, доходящих до 25 процентов при взаимоотношении с отдельными странами на разные виды импортируемой продукции, с одной стороны, с другой стороны, в виде перехода на двухсторонние договоренности взамен ранее заключенным многосторонним соглашениям, существенно либерализовавшим торгово-экономические отношения. Исходя из наибольшего удельного веса экономики США в мировой экономике, изменения ее политики оказывают существенное влияние на всех.

Таким образом, сложившийся в последние десятилетия преференциальный характер отношений сменяется на протекционистский: это новая глобальная тенденция. Следующий фактор — это расширение санкций и антисанкций по отношению к странам, как инструмента политики. Это является новым фактором. В момент принятия Стратегии фактор санкций мало сказывался, сейчас это влияние усиливается. И размывание сложившихся структур в виде европейского экономического сообщества в результате брексита и ряда других факторов позволяет говорить о тенденциях, которые все более сдерживают процессы глобализации во всем мире.

В условиях усиления санкционных инструментов политики в отношениях государств открываются новые возможности у субъектов федеративных государств. В частности, Татарстан пытается решать эти вопросы на пути расширения сотрудничества по всем направлениям, прежде всего, в экономике, подготовке к повышению качества человеческого капитала с различными структурами в развитых странах, потому что достижение высокой конкурентоспособности международного уровня, которая заявлена в Стратегии, требует сохранения и расширения связей с развитыми экономиками. Через межрегиональное сотрудничество и укрепление связей с отдельными компаниями, университетами развитых стран представляется возможным, в известной мере, нивелировать инструменты санкций и тем самым контекст реализации Стратегии требует определенных коррективов, а также изучения, постоянного анализа глобальных трендов и принятия соответствующих мер.

1.2.1 Оценка глобальной конкурентоспособности Республики Татарстан

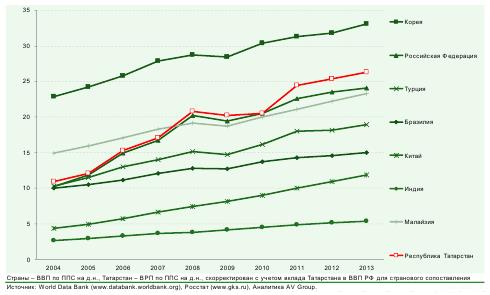

Ключевая задача для Республики Татарстан к 2030 году – обеспечение глобальной конкурентоспособности региональной экономики в постоянно изменяющемся мире. Одним из индикаторов конкурентоспособности является ВРП на душу населения по паритету покупательной способности (ВРП на душу по ППС). Республика Татарстан еще в 2008 году превзошла уровень ВРП на душу по ППС Малайзии (рис. 1.1) и сохраняет разрыв, что говорит о высоком потенциале глобальной конкурентоспособности республики, поскольку Малайзия имеет одни из самых высоких темпов экономического роста среди быстрорастущих экономик Азии.

Рисунок 1.1 – Динамика ВРП Республики Татарстан в сравнении с некоторыми странами – полюсами роста

Тем не менее, сравниваясь с региональными экономиками стран-лидеров – «мировыми полюсами роста», республика должна ставить более амбициозные задачи.

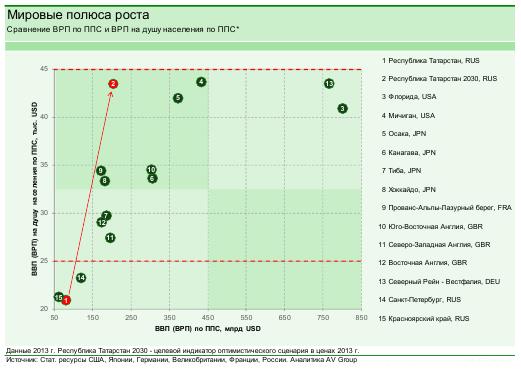

Глобальное позиционирование формируется путем сравнения ВРП на душу по ППС Татарстана и «мировых полюсов роста». В результате определен коридор «Мировые полюса роста» – от 25 до 45 тыс. долл. США в ценах 2013 года.

Ключевым целевым ориентиром достижения Республикой Татарстан глобальной конкурентоспособности является вхождение в коридор «Мировые полюса роста» во всех сценариях развития, а также достижение его верхней границы в оптимистическом сценарии (рис. 1.2).

Конкурентные позиции Республики Татарстан в России определены на основании методики AV Regions Competition Index (RCI)1. По этой методике рассчитан рейтинг конкуренции регионов России, в котором Татарстан занимает третье место, входя в число полюсов роста, формирующих наиболее значительный вклад в социально-экономическое развитие России: г. Москва, Московская область, Республика Татарстан, г. Санкт-Петербург, Свердловская область, Краснодарский и Красноярский края (рис. 1.3).

Рисунок 1.2 – Сравнение Республики Татарстан с мировыми полюсами роста по ВРП и ВРП на душу населения по ППС (позиция 1 – факт, 2013 год, позиция 2 – целевые показатели оптимистического сценария на 2030 год в ценах 2013 года)

Рисунок 1.3 – Регионы – «полюса роста» российской экономики

1 Приводятся данные рейтинга AV Regions Competition Index, рассчитанные по 130 открытым статистическим показателям и рейтинговым оценкам, используемым для анализа межрегиональной конкурентоспособности за 2012 год. (последние опубликованные статистические показатели по всем российским регионам). Методика и подробные результаты расчетов изложены на сайте «Татарстан-2030» http://tatarstan2030.ru/content1

1.2.2 Оценка межрегиональной конкурентоспособности Республики Татарстан

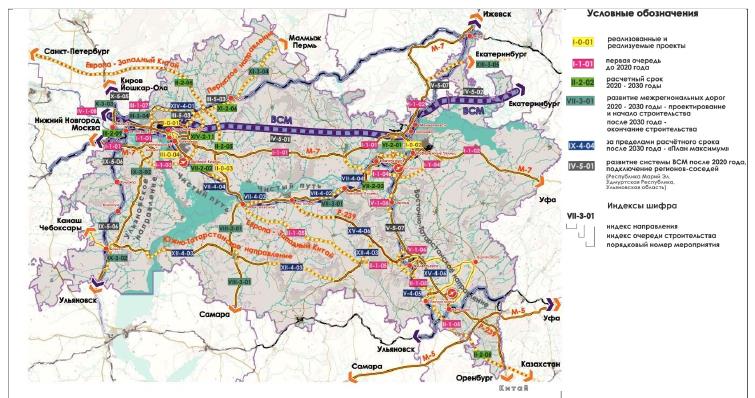

Группировка регионов по рейтингу конкуренции с учетом положения на карте позволяет обозначить так называемые коридоры развития и полюса роста. Татарстан является лидером российского полюса роста «Волга-Кама», имеющего перспективы глобальной конкурентоспособности. К полюсу роста «Волга-Кама», помимо Татарстана, относятся его приграничные регионы: Республика Башкортостан, Оренбургская область, Самарская область, Ульяновская область, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Кировская область, Удмуртская Республика. В будущем для Татарстана целесообразно усиливать интеграцию в более широких границах, прежде всего с регионами в рамках волжского бассейна.

Высокая позиция Татарстана в RCI обусловлена относительно высокими позициями по всем семи оцениваемым факторам конкурентоспособности, ни по одному из которых республика не опускается ниже десятого места.

Татарстан последние годы стабильно занимает высокие места в большинстве авторитетных межрегиональных рейтингов (табл. 1.3).

Таблица 1.3 – Позиции Республики Татарстан в рейтингах

| Рейтинг | Место Республики Татарстан/общее число мест | |||||

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |

| RCI — индекс конкуренции регионов | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |

| Эксперт РА — рейтинг инвестиционной привлекательности | 1А | 1А | 2А | 2А | 2А | 2А |

| Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов | — | — | I группа | 1 место | 1 место | 1 место |

| Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации») | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |

Базовые индикаторы развития Республики Татарстан показывали стабильный рост, что и обеспечило достаточно высокие позиции республики в межрегиональном сравнении в 2014 году:

- 7 место в России по объему ВРП;

- 3 место в России по объему продукции сельского хозяйства;

- 5 место в России по объему промышленного производства;

- 5 место в России по объему инвестиций в основной капитал;

- 6 место в России по объему строительных работ;

- 8 место в России по объему ввода жилья;

- 8 место в России по объему розничного товарооборота.

1.3.1 Оценка достигнутых целей развития Республики Татарстан

Долгосрочные цели и целевые параметры были определены Программой социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Республики Татарстан. Оценка достижения целевых параметров дана в таблице 1.4.

Необходимо отметить, что Республика Татарстан была одним из первых субъектов Российской Федерации, применивших программный подход в стратегическом планировании. Программа социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы – это уже пятая пятилетняя программа развития, в которой заложены системные меры по решению комплексных проблем развития республики.

В Программе социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы был применен принципиально новый институциональных подход, позволяющий комплексно учитывать угрозы и риски, носящие системный межотраслевой характер.

Стратегия предусматривает дальнейшее развитие институциональных основ, заложенных при реализации Программы социально-экономического развития Республики Татарстан на 2011-2015 годы.

Таблица 1.4 – Оценка достижения целей развития Республики Татарстан

|

Показатель |

2015 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 |

|

целевое значение |

отчет |

отчет |

отчет |

отчет |

|

|

ВРП на душу населения по ППС, тыс.долл. США |

35,0 |

19,4 |

20,4 |

20,91 |

20,8* |

|

Объем инвестиций в основной капитал к объему валового регионального продукта,% |

40,0 |

30,1 |

32,8 |

34,0 |

33,3* |

|

Объем прямых иностранных инвестиций на душу населения, долларов США |

1500,0 |

26,2 |

151,1 |

106,4 |

113,0 |

|

Доля обрабатывающих производств в ВРП, % |

25,0 |

17,0 |

18,3 |

18,1 |

18,5* |

|

Доля обрабатывающих производств в объеме промышленного производства, % |

75,0 |

64,2 |

67,8 |

68,5 |

70,3 |

|

Средняя заработная плата, тыс. руб. |

32,71 |

20,0 |

23,2 |

26,0 |

28,4 |

|

Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя, кв. м. |

26,5 |

23,3 |

23,7 |

24,2 |

24,8 |

|

Доля экспорта несырьевой продукции от общего объема производства, % |

30,0 |

18,1 |

21,3 |

26,3 |

25,4 |

|

Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, % |

30,0 |

15,6 |

19,5 |

22,0 |

25,0* |

|

Доля малого и среднего бизнеса в ВРП, % |

34,0 |

25,3 |

25,4 |

25,6 |

25,5* |

|

Продолжительность жизни, лет |

74,1 |

71,3 |

71,8 |

72,1 |

72,2 |

|

Удельный вес населенных пунктов, имеющих дороги с твердым покрытием до сети путей сообщения общего пользования, % |

78,42 |

72,3 |

74,3 |

75,7 |

77,9 |

Примечание: 1 – оценка.

1.3.2 Конкурентные преимущества Республики Татарстан

Республика Татарстан–2015 – передовой российский регион, для которого характерны: амбиции, опыт и активная экономическая политика, доступность рынков и инфраструктуры, сбалансированная социально-экономическая система.

- Амбиции, опыт и активная экономическая политика – репутация передового региона:

- развитый уровень предпринимательства; высокая доля городского населения, формирующего средний класс;

- конкурентная институциональная среда; хорошая квалификация государственных служащих; высокий уровень управляемости региона; готовность управлять имеющимся реальным сектором и строить «новую экономику»; опыт реализации масштабных международных и региональных проектов; успешный опыт сотрудничества с федеральным центром;

- активная политика стимулирования развития агросектора и обрабатывающих отраслей промышленности, имеющих конкурентные преимущества, масштабные инвестиции бюджета и региональных компаний, привлечение глобальных инвесторов в отдельные отрасли;

- «национальный стержень» – высокий уровень амбиций и доверия внутри разных групп власти и бизнеса; идентичность мирового татарского сообщества; связи с мусульманским миром, опыт работы с исламскими финансами.

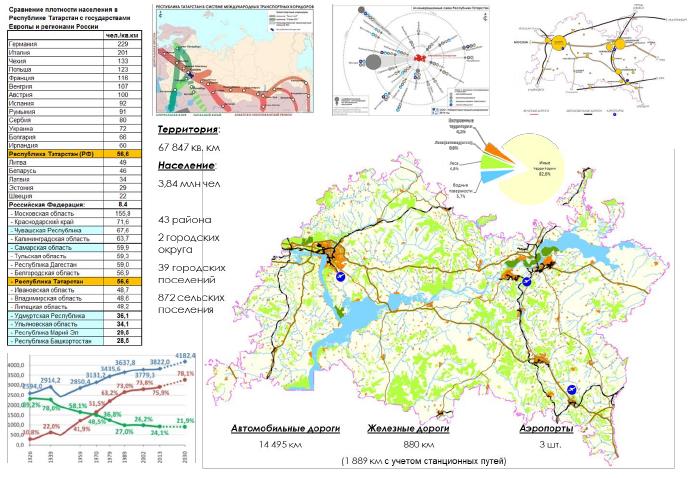

- Доступность рынков и инфраструктуры:

- Республика Татарстан расположена в центре Европейской части Российской Федерации на пересечении трех транспортных коридоров, в центре Волжско- Камского бассейна; в регионах России, расположенных в радиусе 1 500 км, проживает не менее 70% населения России, что обеспечивает возможность организации удобных и быстрых транспортных связей этих регионов с Республикой Татарстан;

- пересечение финансово-торгово-транспортно-логистических потоков, имеющих корни еще в «шелковом пути»;

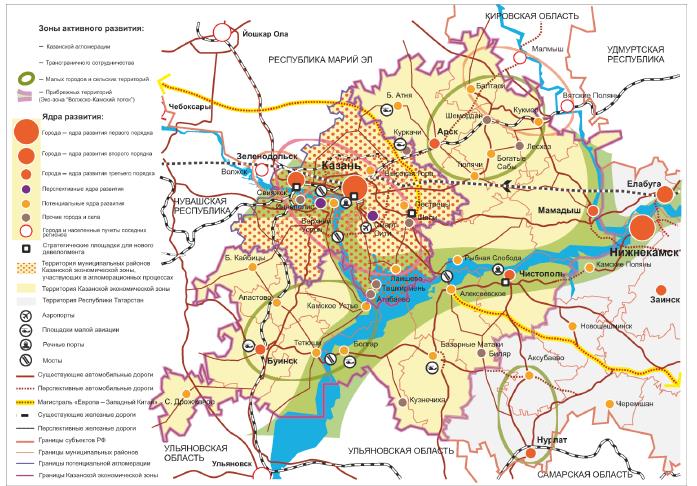

- полицентричность территориального развития, усиленная стимулированием ведущих агломераций; активная политика инфраструктурного развития;

- наличие обширных природных ресурсов и пространств для развития.

- Сбалансированная социально-экономическая система, обладающая высокой степенью экономической независимости:

- экономическая независимость и органичность связей Республики Татарстан: ключевые предприятия находятся в региональной собственности; ключевые экономические комплексы имеют согласованную экономическую политику; энергетическая независимость;

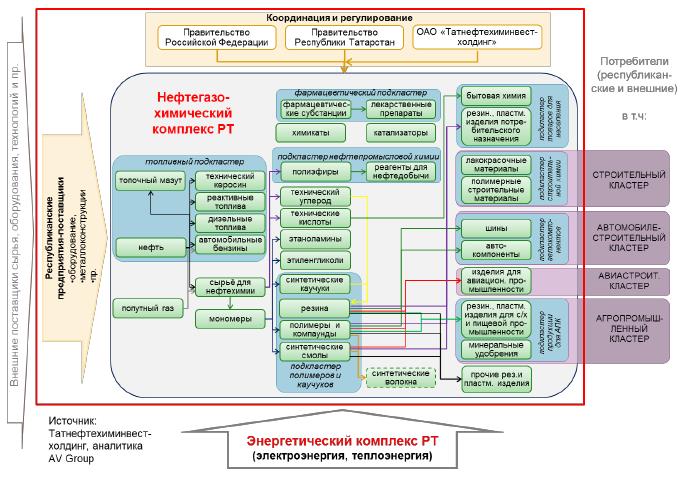

- развитый нефтегазохимический комплекс (разведанные запасы углеводородов, выстроенная цепочка создания стоимости и локация нефтегазохимического бизнеса в республике);

- развитый машиностроительный комплекс; рост уровня «высокого передела»;

- сбалансированный агропромышленный комплекс; относительно благоприятные природные условия для сельского хозяйства;

- высокий потенциал социальной сферы как системы развития человеческого капитала;

- предпосылки создания инновационной «умной экономики»; развитая информационная система; проекты поддержки высокотехнологичных рыночных продуктов и услуг (IT-Парк, Иннополис, Смарт-Сити Казань).

- При этом исключительными конкурентными преимуществами Республики Татарстан являются:

- разведанные запасы углеводородов, выстроенная цепочка создания стоимости и локация нефтегазохимического бизнеса в республике;

- центральное евразийское положение, обеспечивающее доступность рынков при высоком качестве инфраструктуры;

- репутация передового региона, имеющего высокую экономическую независимость, «национальный стержень» и высокий уровень управляемости.

1.3.3 Ключевые проблемы

В Республике Татарстан присутствует ряд системных проблем, большинство которых характерны в целом для Российской Федерации:

- Предпосылки «голландской болезни»:

- пониженные стимулы к инновациям и росту эффективности вследствие наличия высокоприбыльного углеводородного сектора;

- высокая зависимость от федеральных решений и финансирования.

- Среднее качество и нехватка человеческого капитала:

- относительно низкая производительность труда; высокая дифференциация доходов;

- дефицит квалифицированных кадров, в том числе рабочих и инженерных специальностей; значителен риск дефицита квалифицированных трудовых ресурсов для инновационной экономики;

- затрудненная вертикальная карьерная мобильность по меритократическим критериям (компетентности, квалификации, деловым качествам), что приводит к утечке талантов и дефициту профессиональных кадров;

- риски монопрофильности промышленных центров;

- недостаточный уровень менеджмента, несоответствие квалификации работников осуществляемой профессиональной деятельности.

- Системные проблемы конкурентоспособности:

- недостаточная глобальная конкурентоспособность обрабатывающей промышленности;

- недостаток сырья для нефтегазохимии; экологические проблемы;

- низкое качество инвестиционного портфеля; низкая эффективность инвестиций;

- недостаточное качество финансовой инфраструктуры;

- развитие региона в прошлом строилось на принципах закрытой системы при отсутствии эффективной политики экономической экспансии на новые рынки и ограничении каналов входа в регион для внешних инвесторов; слабое взаимодействие с регионами-соседями и недостаточно активное продвижение продукции и услуг, а также внутриматериковое положение при недостаточно развитой инфраструктуре затрудняет расширение рынков сбыта;

- недоиспользование потенциальных агломерационных преимуществ, раскрываемых в случае развития современной инфраструктуры и городской среды Казанской, Камской и Альметьевской агломераций.

2.1 Ценности и приоритеты

Стратегия развития республики опирается на ценности и принципы, зафиксированные в Конституции Республики Татарстан, выражающей волю многонационального народа Республики Татарстан и татарского народа.

Соответственно Стратегия обеспечивает приоритет прав и свобод человека и гражданина, исходит из принципов равноправия народов, способствует сохранению и развитию исторических, национальных и духовных традиций, культур, языков, обеспечению гражданского мира и межнационального согласия, направлена на укрепление демократии и ускорение социально-экономического развития Республики Татарстан.

Центральной ценностью для Стратегии является Человек – неповторимая и свободная личность, осознающая ответственность за распоряжение своей свободной волей не только перед собой и окружающими, но и перед будущими поколениями.

Человек – самоценность; создание благоприятных условий для его развития и совершенствования – высшая цель Стратегии. При этом человеческий капитал – основа современной экономики, ключ к успеху в глобальной конкуренции. Мерой успешности развития региона является качество жизни его населения, количество и качество накопленного и успешно функционирующего человеческого капитала.

Этим обусловлена концентрация содержания Стратегии вокруг трех взаимосвязанных стратегических приоритетов:

- формирование и накопление человеческого капитала;

- создание комфортного пространства для развития человеческого капитала;

- создание экономических отношений и общественных институтов, при которых человеческий капитал востребован экономикой и может успешно функционировать.

В современном глобализированном мире успеха добиваются те регионы, которые находят верный баланс между глобальностью и самобытностью, умело вписываются в мировую экономику, не теряя своих уникальных качеств, а опираясь на них в межрегиональной конкуренции.

Обобщение мирового опыта успешных регионов позволяет зафиксировать набор характеристик, наличие которых способствует успеху:

- образованное, предприимчивое, активное, талантливое, креативное население;

- система образования мирового уровня;

- система управления миграционными потоками, привлечение и удержание талантов;

- низкие барьеры для карьерного роста, предпринимательства, инвестиций;

- диверсификация экономики (высокая доля малого бизнеса, наличие отраслей – драйверов роста);

- комфортные условия для жизни, здоровая окружающая среда, безопасность;

- разнообразная среда (различные типы поселений, общественные пространства в городах);

- высокая связность регионального пространства;

- открытость (активные международные и межрегиональные связи);

- доступность мировых центров (международный аэропорт);

- известная столица с богатой культурной жизнью;

- идентичность, узнаваемость, известность;

- баланс интересов региональных элит, толерантность;

- эффективная система управления будущим.

Для того, чтобы укреплять свои позиции в глобальной межрегиональной конкуренции, Татарстану стратегически важно совершенствоваться в следующих направлениях:

- В части накопления человеческого капитала и общественных институтов:

- управляемая модернизация, постепенный сдвиг от патриархальных отношений;

- массовое качественное образование, включая иностранные языки;

- управление талантами;

- поддержка вертикальной и горизонтальной мобильности по способностям и компетентности;

- просвещение элит;

- рост уровня доверия в обществе;

- ценности здорового образа жизни и эффективное здравоохранение;

- поликультурность;

- равенство конфессий.

- В части пространства:

- устойчивое природосообразное развитие;

- резервирование ресурсов для будущего;

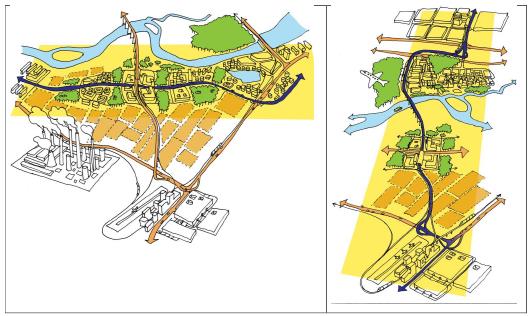

- полицентричное развитие, учитывающее центральное евразийское положение региона, при акценте на зоны роста – формирование трехядерного Волго-Камского метрополиса за счет развития скоростных и высокоскоростных видов транспорта и формирования распределенного транспортно-логистического комплекса;

- транспортная доступность всех типов поселений внутри республики и надежные связи с соседними регионами;

- удобная безопасная городская среда с общественными пространствами, способствующими коммуникации и доверию;

- сохранение сельской местности за счет несельскохозяйственных видов деятельности и развития социальной, общественной и транспортной инфраструктуры;

- создание вариантов политики в отношении населенных пунктов, теряющих экономическую базу.

- В части экономических отношений и управления:

- рост уровня доверия как фактор экономического развития: развитие кластерных отношений, коллективного управления, обучение сотруенции (сотрудничеству конкурентов);

- открытая экономика, глобализация как стимул конкурентоспособности;

- расширение и выравнивание доступа к ресурсам;

- полноценная экосистема инноваций;

- взаимовыгодное сотрудничество с федеральным центром;

- эффективное участие государства в инфраструктурных проектах;

- системное решение вопросов, связанных с коррупцией, значительное сокращение «теневой экономики»;

- снижение централизации государственного управления, делегирование полномочий в интересах повышения скорости принятия решений при внедрении принципов проектного управления, управления «на результат» и государственно- частного партнерства).

Согласование с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации

Приоритеты и цели развития Республики Татарстан согласованы с приоритетами и целями развития Российской Федерации, сформулированными в таких документах как: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации на период до 2024 года, Основы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, Программа «Цифровая экономика Российской Федерации», Концепция создания территориально обособленного инновационно-производственного центра «ИнноКам», а также в других долгосрочных отраслевых стратегиях, концепциях и доктринах, принятых и утвержденных на федеральном уровне.

Стратегические приоритеты России можно сгруппировать в нескольких блоках, которые находят отражение в трех приоритетных темах Стратегии Татарстана (табл. 2.1).

Наиболее значимый вклад в реализацию федеральных приоритетов Республика Татарстан будет вносить по таким направлениям как:

- инновационная экономика;

- продовольственная безопасность;

- транспортно-транзитная система, международные транспортные коридоры;

- обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия;

- демография;

- здравоохранение;

- образование;

- жилье и городская среда;

- экология;

- безопасные и качественные автомобильные дороги;

- производительность труда и поддержка занятости;

- наука;

- цифровая экономика;

- культура;

- малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы;

- международная кооперация и экспорт.

Таблица 2.1 – Отражение стратегических приоритетов России в Стратегии Татарстана

| Стратегические приоритеты России | Приоритетные темы Стратегии Татарстана |

| — Обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия

— Защита законных прав и интересов граждан, повышение уровня законопослушности населения, улучшение работы судебной системы, активизации территориального общественного самоуправления — Обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации — Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет) — Снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации — Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также рост уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции |

Человеческий капитал |

| — Сбалансированное пространственно-территориальное развитие

— Развитие особых экономических зон и зон опережающего развития, поддержка территориальных экономических кластеров, создание систем управления агломерационными процессами — Развитие транспортно-транзитной системы России, способствующей развитию хозяйственных взаимосвязей — Улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно |

Пространство |

| — Формирование новой эффективной экономики, основанной на знаниях, развитие инновационной деятельности, высокотехнологичных секторов экономики, малого предпринимательства как основного проводника массовых инноваций

— Повышение конкурентоспособности России на мировых рынках, развитие традиционных отраслей экономики России — Совершенствование нормативной правовой базы, повышение эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, усиление значимости институтов гражданского общества — Безопасность государства, граждан и общества — Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере — Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа — Вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4 процентов — Создание в базовых отраслях экономики, прежде всего в обрабатывающей промышленности и агропромышленном комплексе, высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора, развивающегося на основе современных технологий и обеспеченного высококвалифицированными кадрами |

Экономика и управление |

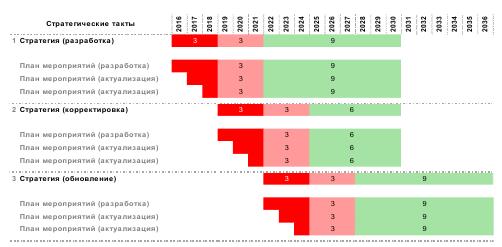

2.2 Сроки и этапы реализации Стратегии

Стратегия определена на 15 лет (2016-2030 годы) и предполагает четыре этапа (три трехлетних и один шестилетний). При этом при необходимости раз в три года будет проходить корректировка, а раз в шесть лет – обновление Стратегии.

Этапы реализации различаются по условиям, факторам, рискам социально- экономического развития и приоритетам экономической политики республики.

Первый этап (2016-2018 годы) базируется на реализации и расширении тех конкурентных преимуществ, которыми обладает экономика республики с целью повышения эффективности и управляемости экономики, роста качества человеческого капитала и формирования предпосылок значительного роста конкурентоспособности. На данном этапе необходимо будет структурировать систему государственных программ, с формированием программы развития ключевых экономических направлений, проработать набор приоритетных проектов развития, структурированных в рамках портфеля региональных кластеров (запускается и дает первые результаты модель кластерной активации). Темпы роста будут низкими в силу ряда глобальных и российских факторов. Будут реализованы проекты импортозамещения.

Реализация первого этапа Стратегии в условиях продолжающегося геополитического кризиса, сохранения международных санкций в отношении ряда российских граждан, компаний и банков, усиления ограничений на международных рынках капитала в совокупности с низкой ценой на нефть, а также вызванного указанными факторами ухудшения экономической ситуации и возможного продолжения спада российской экономики сопряжена с существенными рисками недостижения целевых значений показателей реализации Стратегии на данном этапе и обуславливает вероятность существенных корректировок системы стратегических документов Республики Татарстан.

Второй этап (2019-2021 годы) базируется на модели роста конкурентоспособности. Будут создаваться институциональные условия и технологические заделы развития. В рамках кластерной активации ускорится модернизация «современной экономики» и начнется создание заделов «умной экономики», стартуют проекты межрегиональной и международной интеграции. Внешняя конъюнктура улучшится, темпы роста повысятся.

Третий этап (2022-2024 годы) – кластерная активация обеспечит заметный рост конкурентоспособности экономики и социальной сферы Республики Татарстан, на основе перехода республики на новую сбалансированную модель развития, значительного улучшения качества человеческого потенциала и социального пространства, углубления структурной модернизации «современной экономики», значительного развития новой «умной экономики», превращения инноваций в ведущий фактор экономического роста.

Четвертый этап (2025-2030 годы и далее) – произойдет рывок в повышении конкурентоспособности экономики, будут созданы условия достижения глобальной конкурентоспособности Республики Татарстан в рамках ряда ключевых направлений. Республика Татарстан сможет занять позицию глобального субъекта — лидера полюса роста «Волга-Кама», обеспечивающего развитие субъектов- партнеров и Российской Федерации в целом.

Неопределенность прогноза внешних условий обуславливает необходимость использования сценарных вариантов реализации Стратегии. Предложено три сценария:

- сценарий 1 – инерционный (сценарий жестких ресурсных ограничений);

- сценарий 2 – базовый (сценарий умеренных ресурсных ограничений);

- сценарий 3 – оптимистический (сценарий мягких ресурсных ограничений).

Инерционный сценарий. Данный сценарий не предполагает ускорения темпов экономического роста (возможно временное ухудшение положения в зависимости от влияния внешних факторов, для этих условий будет рассматриваться инерционный пессимистический сценарий), развитие идет по «стандартным» инерционным трендам, ресурсные ограничения не преодолеваются. С учетом ресурсных ограничений реализуются только наиболее приоритетные и наименее ресурсоемкие проекты (возможно смещение сроков реализации проектов на более поздний срок). Основные параметры сценария:

- закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах с целью формирования устойчивой модели развития, позволяющей обеспечить незначительное сокращение разрыва в конкурентоспособности большинства отраслей экономики республики от уровня лучших иностранных производителей, что приведет к незначительной модернизации экономической структуры республики;

- небольшой рост человеческого капитала;

- реализация ограниченного количества долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики и социальной сферы;

- небольшой рост инвестиционной привлекательности;

- формирование условий пространственного развития;

- расширение интеграционных процессов в межрегиональное и международное социально-экономическое пространство;

- развитие институциональной среды, способствующей сбалансированному устойчивому развитию;

- стабильный уровень безопасности.

Инерционному сценарию соответствуют минимальные значения индикаторов в табл. 2.2.

Базовый сценарий. Данный сценарий предполагает, что будут осуществлены необходимые меры, направленные на преодоление ресурсных ограничений. Преимущественно реализуются проекты с низким риском реализации в прогнозируемые сроки и ряд ключевых крупных проектов, сопряженных с повышенными рисками. Основные параметры сценария:

- высокая степень реализации потенциала развития республики;

- закрепление и расширение конкурентных преимуществ в традиционных сферах (в том числе на базе повышения технологического уровня и роста производительности труда во всех отраслях экономики и социальной сферы), стимулирование роста конкурентоспособности в новых отраслях с целью формирования устойчивой сбалансированной модели развития на основе кластернойактивации, соблюдающей баланс индустриальных и постиндустриальных факторов развития;

- развитие человеческого потенциала на базе высокого благосостояния, социального благополучия, согласия и безопасности через глубокую модернизацию социальной сферы;

- осуществление большинства долгосрочных приоритетных проектов и программ, реализующих сравнительные преимущества экономики;

- существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе для иностранных инвесторов;

- сбалансированное пространственное развитие (создание новых центров экономического развития, рост качества пространства) и значительная интеграция в межрегиональное и международное социально-экономическое пространство;

- создание институциональной среды, способствующей устойчивому развитию.

Базовому сценарию соответствуют целевые значения индикаторов в табл. 2.2.

Оптимистический сценарий. Предполагает полное раскрытие потенциала развития, достижение глобальной конкурентоспособности. Успешно реализуется кластерная активация: полностью модернизируется «современная экономика» (преимущественно четвертого с элементами пятого технологического уклада), создается сектор «умной экономики» (пятого-шестого технологических укладов, с возможностью появления седьмого технологического уклада). Большинство намеченных проектов реализуется в плановые сроки.

Оптимистическому сценарию соответствуют максимальные значения индикаторов в табл. 2.2.

2.3 Целевое видение, показатели достижения целей, ожидаемые результаты реализации

Стратегия ориентирована на достижение целевого видения «Татарстан-2030», включающего следующие характеристики.

Главная стратегическая цель (ГСЦ) (рис. 2.1)

ГСЦ Татарстан-2030 – глобальный конкурентоспособный устойчивый регион, драйвер полюса роста «Волга-Кама». Татарстан – лидер по качеству взаимоувязанного развития человеческого капитала, институтов, инфраструктуры, экономики, внешней интеграции (осевой евразийский регион России) и внутреннего пространства; регион с опережающими темпами развития, высокой включенностью в международное разделение труда.

Главная стратегическая цель развернута в семь стратегических целей в проекции семи направлений межрегиональной конкуренции, учитывающей и три стратегических приоритета (человеческий капитал, пространство, экономика и управление): пять направлений конкуренции (с третьего по седьмое) агрегируются в стратегический приоритет «экономика и управление».

Стратегические цели (СЦ)

СЦ-1 Человеческий капитал: накопленный человеческий капитал обеспечивает конкурентоспособность Республики Татарстан. Республика лидирует в накоплении человеческого капитала как ключевого актива через создание условий достижения высокого качества жизни.

СЦ-2 Пространство, реальный капитал: сбалансированное территориально- пространственное развитие обеспечивает высокую конкурентоспособность среды; инфраструктура глобально конкурентоспособна. Производственные фонды эффективно используются.

СЦ-3 Рынки: отрасли специализации Республики Татарстан конкурентоспособны на межрегиональных и глобальных рынках.

СЦ-4 Институты: сбалансированная система государственных, частных и государственно-частных институтов обеспечивает устойчивое развитие

конкурентоспособных кластеров, предпринимательства (малого и среднего бизнеса), внутреннего территориального развития и внешней интеграции.

СЦ-5 Инновации и информация: республика лидирует в развитии «умной экономики», создании и коммерциализации новых материалов, продуктов и технологий.

СЦ-6 Природные ресурсы: природные ресурсы эффективно используются на базе принципов устойчивого развития.

СЦ-7 Финансовый капитал: республика инвестиционно привлекательна на мировом уровне. Финансовая система высокоэффективна.

Примечание. ГСЦ – главная стратегическая цель, СЦ – стратегическая цель, Ц – цель, З –задача.

Рисунок 2.1 – Декомпозиция главной стратегической цели в системе целей

Целевое состояние по семи направлениям характеризуется набором индикаторов (показателей достижения целей), для которых определены целевые

диапазоны значений на контрольные даты планового периода, соответствующие трем сценариям (табл. 2.2., рис. 2.2-2.3). Целевым является базовый сценарий.

Таблица 2.2 – Значения индикаторов целевого состояния Республики Татарстан

| Индикатор | 2013 | 2018 | 2021 | 2024 | 2030 |

| ГСЦ: Главная цель | |||||

| ВРП на душу населения по ППС, тыс. долл. США, в ценах 2013 года | |||||

| По инерционному сценарию | 20,9 | 22 | 23 | 24 | 26 |

| По базовому сценарию | 20,9 | 23 | 25 | 28 | 35 |

| По оптимистическому сценарию | 20,9 | 24 | 28 | 33 | 43 |

| Накопленный темп роста ВРП (в сопоставимых ценах к 2015 году), % | |||||

| По инерционному сценарию | 105 | 111 | 116 | 128 | |

| По базовому сценарию | 109 | 125 | 144 | 180 | |

| По оптимистическому сценарию | 115 | 139 | 170 | 236 | |

| СЦ-1: Человеческий капитал | |||||

| Производительность труда, млн руб./чел. | |||||

| По инерционному сценарию | 0,85 | 1,12 | 1,33 | 1,53 | 1,98 |

| По базовому сценарию | 0,85 | 1,17 | 1,43 | 1,76 | 2,58 |

| По оптимистическому сценарию | 0,85 | 1,23 | 1,59 | 2,00 | 3,20 |

| Среднегодовая численность населения, тыс. чел. | |||||

| По инерционному сценарию | 3 830 | 3 879 | 3 897 | 3 916 | 3 958 |

| По базовому сценарию | 3 830 | 3 897 | 3 956 | 4 069 | 4 182 |

| По оптимистическому сценарию | 3 830 | 3 923 | 4 018 | 4 186 | 4 385 |

| Ожидаемая продолжительность жизни, лет | |||||

| По инерционному сценарию | 72,12 | 72,3 | 72,4 | 72,4 | 72,5 |

| По базовому сценарию | 72,12 | 74,3 | 74,6 | 78,0 | 80,0 |

| По оптимистическому сценарию | 72,12 | 74,4 | 76,71 | 79,07 | 80,0 |

| Уровень безработицы (по методологии МОТ), % | |||||

| По инерционному сценарию | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 |

| По базовому сценарию | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |

| По оптимистическому сценарию | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 |

| Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | |||||

| По инерционному сценарию | 1 817,7 | 1 818 | 1 818 | 1 817 | 1 819 |

| По базовому сценарию | 1 817,7 | 1 827 | 1 883 | 1 963 | 1 986 |

| По оптимистическому сценарию | 1 817,7 | 1 871 | 1 945 | 2 070 | 2 144 |

| Обеспеченность общей площадью жилья в расчете на одного жителя, кв. м | |||||

| По инерционному сценарию | 24,2 | 26,1 | 26,9 | 27,2 | 28,5 |

| По базовому сценарию | 24,2 | 26,5 | 27,6 | 28,1 | 30,0 |

| По оптимистическому сценарию | 24,2 | 27,3 | 29,1 | 30,9 | 34,3 |

| Доля выпускников организаций высшего образования, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения, % | |||||

| По инерционному сценарию | 54,8 | 55,7 | 57,7 | 58,7 | 60,0 |

| По базовому сценарию | 54,8 | 56,7 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |

| По оптимистическому сценарию | 54,8 | 70,0 | 73,5 | 76,0 | 80,0 |

| Доля выпускников профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся в первый год после окончания обучения | |||||

| По инерционному сценарию | 44,1 | 55,6 | 64,0 | 67,5 | 70,0 |

| По базовому сценарию | 44,1 | 67,5 | 78,0 | 82,0 | 85,0 |

| По оптимистическому сценарию | 44,1 | 75,5 | 87,0 | 92,0 | 95,0 |

| Доля иностранных студентов в образовательных организациях высшего образования в Республике Татарстан в общей численности студентов, % | |||||

| По инерционному сценарию | 2,6 | 5,4 | 6,5 | 7,0 | 7,5 |

| По базовому сценарию | 2,6 | 5,8 | 6,8 | 7,3 | 7,8 |

| По оптимистическому сценарию | 2,6 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |

| Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | |||||

| По инерционному сценарию | 31,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 |

| По базовому сценарию | 31,0 | 45,0 | 50,0 | 57,0 | 63,0 |

| По оптимистическому сценарию | 31,0 | 45,0 | 50,0 | 58,0 | 65,0 |

| Доля получателей мер государственной социальной помощи на основе социального контракта, % | |||||

| По инерционному сценарию | 2,3 | 70,0 | 80,0 | 83,0 | 85,0 |

| По базовому сценарию | 2,3 | 70,0 | 85,0 | 88,0 | 90,0 |

| По оптимистическому сценарию | 2,3 | 75,0 | 88,0 | 90,0 | 93,0 |

| Объем туристского потока, тыс. чел. | |||||

| По инерционному сценарию | 1 662 | 2 030 | 2 214 | 2 304 | 2 387 |

| По базовому сценарию | 1 662 | 2 004 | 2 454 | 2 965 | 3 617 |

| По оптимистическому сценарию | 1 662 | 2 435 | 3 153 | 4 095 | 5 534 |

| СЦ-2: Пространство, реальный капитал | |||||

| Протяженность магистральной скоростной автодорожной сети (автодороги I и II тех. категории), км | |||||

| По инерционному сценарию | 250 | 505 | 633 | 888 | 1 270 |

| По базовому сценарию | 250 | 612,4 | 793,6 | 1 200 | 1 700 |

| По оптимистическому сценарию | 250 | 810 | 1 100 | 1 650 | 2 500 |

| Протяженность скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий, км | |||||

| По инерционному сценарию | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |

| По базовому сценарию | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 |

| По оптимистическому сценарию | 0 | 0 | 0 | 43 | 336 |

| Пассажиропоток аэропортов, млн чел. в год | |||||

| По инерционному сценарию | 2,25 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |

| По базовому сценарию | 2,25 | 3,7 | 4,3 | 5,5 | 7,3 |

| По оптимистическому сценарию | 2,25 | 4,5 | 5,4 | 7,3 | 10,0 |

| СЦ-3: Рынки | |||||

| Доля экспорта Республики Татарстан в общем объеме экспорта Российской Федерации, % | |||||

| По инерционному сценарию | 4,2 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 2,3 |

| По базовому сценарию | 4,2 | 3,0 | 4,0 | 4,2 | 5,0 |

| По оптимистическому сценарию | 4,2 | 3,6 | 5,4 | 6,9 | 6,6 |

| Доля экспорта несырьевой продукции в общем объеме экспорта, % | |||||

| По инерционному сценарию | 54,2 | 55 | 70 | 72 | 76 |

| По базовому сценарию | 54,2 | 57 | 75 | 78 | 85 |

| По оптимистическому сценарию | 54,2 | 60 | 80 | 83 | 90 |

| СЦ-4: Институты | |||||

| Доля малого и среднего бизнеса в добавленной стоимости, % | |||||

| По инерционному сценарию | 25,6 | 26,9 | 27,4 | 28,0 | 29,0 |

| По базовому сценарию | 25,6 | 27,9 | 29,2 | 30,5 | 33,0 |

| По оптимистическому сценарию | 25,6 | 28,4 | 30,1 | 31,7 | 35,0 |

| Доля населения, занятого в секторе МСП, % | |||||

| По инерционному сценарию | 26,4 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 |

| По базовому сценарию | 26,4 | 28,0 | 30,0 | 31,0 | 32,0 |

| По оптимистическому сценарию | 26,4 | 28,5 | 31,0 | 32,0 | 34,0 |

| Накопленный темп роста оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями, в сопоставимых ценах к 2015 году, % | |||||

| По инерционному сценарию | 110 | 128 | 148 | 198 | |

| По базовому сценарию | 119 | 147 | 182 | 278 | |

| По оптимистическому сценарию | 126 | 163 | 211 | 354 | |

| СЦ-5: Инновации и информация | |||||

| Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства, % | |||||

| По инерционному сценарию | 22,0 | 21,8 | 22,2 | 22,7 | 23,5 |

| По базовому сценарию | 22,0 | 25,2 | 27,6 | 30,1 | 35,0 |

| По оптимистическому сценарию | 22,0 | 27,5 | 31,4 | 35,3 | 43,0 |

| Доля затрат на НИОКР в ВРП, % | |||||

| По инерционному сценарию | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 |

| По базовому сценарию | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,0 |

| По оптимистическому сценарию | 0,9 | 2,1 | 2,8 | 3,6 | 5,0 |

| СЦ-6: Природные ресурсы | |||||

| Степень озеленения поселений (отношение площади, занятой под зеленые насаждения, к общей площади поселения), % | |||||

| По инерционному сценарию | 25,0 | 27,0 | 30,0 | 32,0 | 35,0 |

| По базовому сценарию | 25,0 | 28,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 |

| По оптимистическому сценарию | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |

| Доля рекультивированных земель в общей площади загрязненных земель, % | |||||

| По инерционному сценарию | 37,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 44,0 |

| По базовому сценарию | 37,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 | 50,0 |

| По оптимистическому сценарию | 37,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 |

| СЦ-7: Финансовый капитал | |||||

| Доля Республики Татарстан в суммарных российских инвестициях в основной капитал, % | |||||

| По инерционному сценарию | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |

| По базовому сценарию | 3,8 | 4,1 | 4,5 | 5,1 | 6,4 |

| По оптимистическому сценарию | 3,8 | 4,6 | 5,3 | 6,4 | 7,6 |

| Прямые иностранные инвестиции накопленным итогом, млн долл. США | |||||

| По инерционному сценарию | 1745,85 | 2494,53 | 3350,14 | 5442,88 | |

| По базовому сценарию | 1747,64 | 2516,45 | 3417,2 | 5707,91 | |

| По оптимистическому сценарию | 1748,90 | 2530,85 | 3461,47 | 5885,09 |

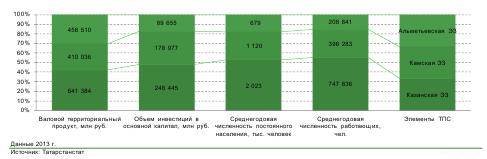

Важной характеристикой целевого состояния экономики являются структурные сдвиги в разрезе экономических комплексов (табл. 2.3).

Оптимистический сценарий предполагает возрастание значения нефтегазохимического и машиностроительного комплексов.

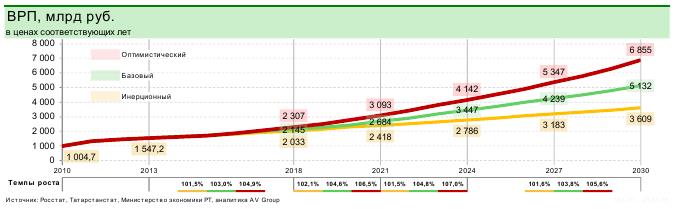

Рисунок 2.2 – Целевой сценарный прогноз ВРП Республики Татарстан

Рисунок 2.3 – Целевой сценарный прогноз динамики ВРП на душу населения по ППС

Таблица 2.3 – Изменение структуры экономики Республики Татарстан в разрезе экономических комплексов

(базовый сценарий)

| Отрасль | Добавленная стоимость, млрд руб. | Инвестиции, млрд руб. | Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | |||||||||

| Сумма

2013 год |

% | Сумма

2030 год |

% | Сумма

2013 год |

% | Сумма

2030 год |

% | Сумма

2013 год |

% | Сумма

2030 год |

% | |